熊楠がもっとも保存に望みを託した大山神社が合祀されたことにより、合祀反対にかけた熱情も冷め、再び研究生活に戻る。米国農務省植物産業局長のスウィングルが田辺を訪れ再度米国招聘を伝えるが、熊楠は固辞した。この頃、農学博士の田中長三郎は米国の植物産業局に対する日本植物研究所の構想を打ち出し、南方熊楠を初代所長にしたい、と提案した。

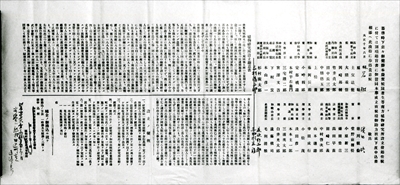

曲折を経て誕生をみたのが南方植物研究所であった。熊楠の自邸約400坪がその地である。実質的な発起人は田中のほか弟常楠、田辺の毛利清雅(柴庵)、東京の上松蓊で、田中は趣意書の成った時点で渡米、基金の募集は毛利、上松とそれに熊楠の肩にかかってしまった。帰国後、ほとんど県外に出ることのなかった熊楠が、毛利を伴って上京したのは1922年のことである。上松ら在京の友人・知人が応援した募金であっが、目標の半分にも満たず、不本意な結果に終わった。

予定の額に満たなければ研究所を解散して、拠出された金額を一々返すしかない。思いつめた熊楠は、高額の出資を約束しながら実行しない弟常楠に出資を迫った。常楠は、仲介者が勝手に書き込んだもので自分の預り知らない額だと突っぱね、それまで毎月送金していた生活費の援助も打ち切り、ここに抜きさしならない兄弟の溝が生まれた。

折も折、長男熊弥が受験に行った先の高知で発病、治癒の望みのない病であることがわかる。熊楠は、熊弥の病気は受験勉強の疲労と流感の高熱ということよりも、金銭をめぐる家庭内のもめごとの不安が直接の原因であるとし、兄弟の確執は深まった。

一家の生活費に加えて熊弥の治療費の捻出まではとても手が回らない。熊楠は、それまで書きためた随筆原稿の版権を売ることで一時をしのごうとした。『南方閑話』、『南方随筆』、『続南方随筆』、同年に3冊の出版が相次いだ背景である。