生活費の困窮から、ロンドンでの独習もこれまでと見切りをつけた熊楠は、おびただしい植物標本を木箱につめて帰国した。くたびれた洋服に、懐中無一文で船を下りた兄に、常楠は、これが在外13年余の誇り高い帰朝者の姿なのかと失望をかくさなかった。帰国後の兄をどう処遇するか、常楠には頭の痛い問題であった。

その頃、常楠が営む南方酒造は、熊野は南紀勝浦に支店を開き酒の直販をしていた。熊楠にその支店のお目付け役として行ってもらえば、妻の手前、生活費支給の名目も立ち、兄もまた温暖多雨の熊野の植物調査に都合もよかろう。幾晩かの話し合いの末、熊楠は勝浦に赴くことになった。孫文と和歌山で旧交を温めた1901年のことである。

熊野入りした熊楠は、まず勝浦港の近くで生活し、ほどなく那智の滝近くにある大阪屋に移る。1902年に歯の治療で和歌山市に帰り、田辺・白浜で半年間過ごした以外は、1904年10月まで大阪屋での生活を続けた。この間、藻類、キノコを手始めに、さまざまな隠花植物、さらには高等植物や昆虫、小動物など、熊野の生命の世界の採集に明け暮れる日々を送ることになったのであった。

(八坂書房『南方熊楠アルバム』より)

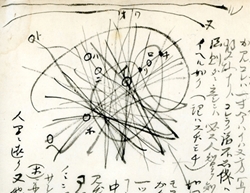

その一方で熊楠は、長文の英文論文の執筆を続け、「日本の記録に見る食人の形跡」、「燕石考」を立て続けに完成させた。また、土宜法龍宛の書簡の中で、「小生の曼陀羅」と書く世界観のモデルを模索していたが、これは後に南方マンダラと呼ばれて熊楠の思想の中核的な部分と位置づけられるようになった。熊楠はこの中で、この世の森羅万象は互いに関連し合いながら存在していること、丹念に物事を観察していけばそれらの現象をすべて理解することが可能であることなどを説く。

1903年7月18日付の土宜法龍宛書簡に記された図。熊楠はこの図について、「この世間宇宙は、天は理なりといえるごとく(理はすじみち)、図のごとく(図は平面にしか画きえず。実は長、幅の外に、厚さもある立体のものと見よ)、前後左右上下、いずれの方よりも事理が透徹して、この宇宙を成す。その数無尽なり。故にどこ一つとりても、それを敷衍追及するときは、いかなることをも見出し、いかなることをもなしうるようになっておる」と解説している。 なお、熊楠は「曼荼羅」ではなく「曼陀羅」を使用する。

那智時代の熊楠は、ロンドンで学問生活を続けられなかったことや、故郷和歌山に自分の居場所がないと感じたことを背景に、みずからの研究に没頭する毎日を送った。孤独な生活の中で精神が研ぎ澄まされ、死を意識することも多かったこの時期の熊楠の文章には、他の時期にはないような高い緊張感が漂っている。また、原生林も残る熊野の森林の中で長期間生活したことは、エコロジーという言葉で生態系の全体像をとらえようとする後年の思想につながっていくことになる。